卞俶成 (1889-1952),本名肇新。1908年毕业于天津县私立第一中学堂(现南开中学)。1913年,赴欧洲游历求学,曾就读英国伦敦大学理财科,因第一次世界大战爆发,后来到美国纽约大学商学院,于1917年毕业并获得商科学士学位,离美回国。1918年在上海银行界任职,后回津。1919年任天津农商银行襄理。1935年至1941年任天津中央银行副理、经理。1937年7月底天津沦陷后,日伪当局想接管中央银行,多次逼迫卞俶成交出金库钥匙,但没能如愿。1941年年底太平洋战争爆发后,日本侵略者占领英法租界,将卞俶成非法拘禁,后经保释,赋闲在家。多年来他兼任南开学校、新学书院、汇文中学、中西女中、培才小学等校董事。新中国成立后,卞俶成年事已高,退出工作。1952年6月1日在津病逝。

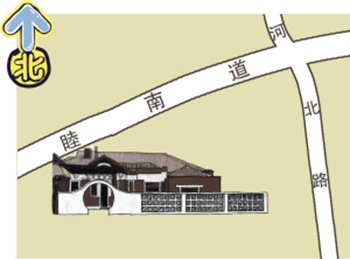

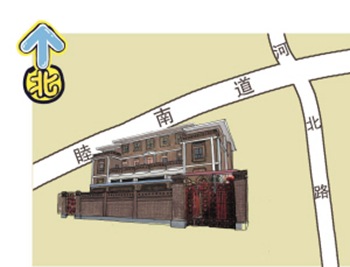

卞俶成旧居位于睦南道81号-87号,建于上世纪30年代,设计师:阎子亨,旧居是四室两厅的西式平房,内部设计巧妙,颇为实用。入门右侧即为宽敞客厅,后有饭厅,左边是三间卧室,一间书房,其中主卧带有独立卫生间。饭厅后面是佣人房、厨房、储藏间、锅炉房及车房。该建筑设施齐备,居住舒适,房屋周围原有松柏树相间,无院墙,四幢平房既相对独立,又彼此联系。四幢平房统称为“友爱村”,寓意着卞俶成希望自己13个子女团结友爱。

卞学诊和五个哥哥及母亲李芸

睦南道上的卞氏后人,无论是住在79号的卞颖新,还是旁边81-87号的卞肇新,同属于“乡祠卞家”的后人。“乡祠卞家”因“隆顺号”卞家老铺发迹,但早年的隆顺号与药店并无关系,而是以布匹货物为主要经营项目的货栈。至卞家第四代传人卞树榕时,卞家依靠隆顺号货栈已经富甲一方,但祖籍南方的卞氏后人,由于水土不服,经常生病,卞树榕害怕家人为庸医假药所误,遂精心研习医理,亲制丸散膏丹,供家人及亲友用。1833年药王诞辰日,卞树榕怀着“济世寿人”的思想,投资5000吊开设了一家药局。药局沿用卞家“隆顺”字号,并缀以卞树榕名字中的“榕”字,至此一个地道的卫药老字号“隆顺榕”诞生了。 卞家老宅,占地面积约1.07万平方米。由东、西两个大院组成。东轴线中央为大门门洞过道。大门楼坐西朝东,门前有石砌台阶5磴,石狮1对。大门上高悬“进士及第”匾额;门洞过道内悬“解元”、“文元”两块匾。

卞家大院大门石鼓

东大院内主要建筑为“罩棚”式戏楼,分上、下两层;还有马棚、车房和各类散房等。1910年宝廉七旬大庆时,约请谭鑫培等名角在此唱堂会,其中有一出点的是“四郎探母”。1917年天津水灾时,曾将东院借给南开学校作为临时校舍,临走还赠匾一块作为感谢。

西大院占地约7亩,略呈南北向长方形,西大院坐西朝东,为卞氏生活居住区。其建筑群由东、西两条南北走向的箭道分隔为3个轴线区域,形成“大四合套”。西大院各院有石砌台阶3层,有门楼影壁、罩棚、外墙砖雕、挂檐板、前廊,室内有板墙隔断、木雕门、窗等等。

中轴线为主线,各四合院的正房均为5间,东西厢房各3间。中央为厅房院,有小客厅、账房,以及过年或红白喜事才启用的南、北大厅。

乡祠卞家老宅,所有房屋均为砖木结构,青瓦铺顶,四梁八柱,南北房是大圆柱,东西厢房是略细的方柱,处处为大漆涂刷。平时各兄弟分户独居各四合院,遇有红、白大事,中排各院堂屋后山墙板门同时开启,使其成为一个整体庭院。

东箭道南头开有后门,出后门是日升当胡同。西箭道西侧1排建筑为3个套院,内有居室、小楼、杂房、小厨房、书房、大厨房、佛堂、祖先堂及防火设施、厕所等。

1914年,卞氏分家14门,卞树榕的曾孙卞俶成继承了隆顺榕药庄,并在原字号后又加上“成记”,变为“隆顺榕成记药庄”。这位曾经到西方留学的少东家带回了先进的西方管理思想,在他的影响下,隆顺榕成记药庄空前发展。

二十世纪初,从英美留学归国的卞俶成接手了分给他父亲名下的隆顺榕药庄。此时正值民国初年,中西方思想剧烈碰撞,接受了西方教育的卞俶成并没有完全被西方科学和技术迷惑住眼睛。他认为,尽管西方医学非常发达,但传统中医理论仍旧有其科学依据,而他更认定中药业大有发展潜力。回国后,卞俶成投资5万银元将原先的四间门脸扩建为五间三层大楼,耸立在针市街街头,使得隆顺榕生意更盛。不久,著名书法家华世奎题写的“隆顺榕成记”镏金匾额挂在了店门上,隆顺榕的大发展时期从此打开。为扩大经营,卞俶成先后在今劝业场、和平路、西安道、建国道、东马路、大沽路等地开设了六家支店。又在上海、香港、广州、台湾等地设立驻庄,主要经营药材批发及进出口业务。

卞俶成九子卞学钺及其子卞淞日前接受记者采访。卞学钺告诉记者,当年的隆顺榕站店经理是一位从北京请来的“白胡子”老人,这个老人熟知药店里面的一切事务,把店铺打理得井井有条;药材批发方面,卞俶成请了一位名叫刘华甫的经理来全权负责。“我父亲通常只在每周三下午到厂里开会,听汇报。如果说我父亲对隆顺榕有哪些直接的影响,我认为是他把最先进的西方管理理念带进了封建的隆顺榕药厂。”据回忆,旧中国的制药行业分学徒和工人,学徒通过拜师,可以学习到制药的详细配方和流程,并且逐步得到提升;但工人只从事最基础的操作,不能了解到配方和详细的流程,必须依赖有经验的师傅“口口相授”。卞俶成看到这种传统的制药行业规则,虽然能够保证制药配方不外流,但在制药规模和质量上却难以控制。“于是在隆顺榕的制药车间内,父亲规定把制药流程编写成图表,张贴在每个工人操作台的正上方,让每一个工人都有统一的生产标准可循。隆顺榕最先打破了这种制药行业的陈规,在标准化生产上走在了制药行业的前列。”

提起生活中的父亲,卞学钺最深刻的印象便是“严厉”。“我是父亲最小的儿子,1952年父亲过世的时候,我才八岁,还不太懂事。但在我记忆中,父亲的严厉让我一辈子都难以忘怀。”卞学钺回忆,友爱村的四幢西式平房,父母带着他和二哥、九哥一起生活在靠近西北方向的那一幢平房里(睦南道87号);西南方向那一幢住着几个成年的出国留学的兄长和姐姐(睦南道85号);东南那一幢住着祖母(睦南道83号);东北这一幢住着大哥、大姐和六哥、八哥。卞俶成共有13个子女,在这四幢西式平房里,每个子女都有自己的空间,正如他给这个小区命名“友爱村”,他公平地对待这些孩子,也期待他们相亲相爱,团结互助。

“在童年的记忆里,我父亲是个严肃的人,平时很少说话,几乎不苟言笑,对子女家教甚严。每天吃饭,因父亲是基督徒,所以饭前要做祷告。我那时候年纪小,并不明白祷告的意义,但也必须学着父亲的样子默念一些什么。我和哥哥们大气都不敢喘,用眼睛偷瞄着父亲,看他祷告完,我们才敢端起饭碗吃饭。我三四岁的时候,有一天吃饭时无意中说某一道菜的原料‘脏’,父亲就不高兴了,当即让我罚跪。直到全家人吃完饭,我的舅姥姥才敢喂我吃饭。”

“但父亲对我们的教育很重视。记得以前家中客厅悬挂着一幅书法,是严范孙先生写给父亲的,那是一首唐诗。父亲要求每个孩子放学回家都要背诵那首唐诗,以至于我的哥哥们几十岁了,还能倒背如流。那首诗教人要严格要求自己,低调做人,它不仅是我父亲的座右铭,也对我们这些晚辈影响很深。”

卞学钺觉得,对于家庭而言,父亲言传身教,13个孩子大多学有所成,有的还成为知名专家,这是卞俶成作为一名父亲最值得骄傲的一点。